|

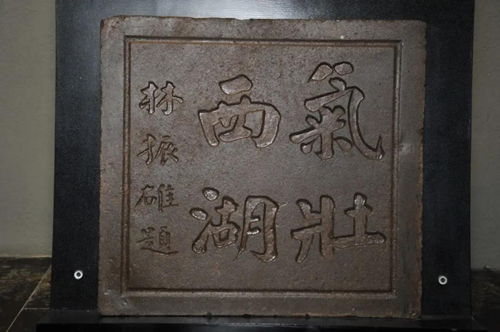

在惠州市博物館,一通“氣壯西湖”石碑陳列在三樓《東江流域的文明》第二展廳“革命烽火”為主題的展區內,為花崗巖質地,寬57厘米,高52.7厘米,厚3.6厘米,質量30Kg。陰刻豎排“氣壯西湖,林振雄題”八字,楷書字體,“氣壯西湖”四字兩排,字徑約15厘米,“林振雄題”四字一排,字徑約5厘米,原石鑲嵌在惠州西湖五眼橋旁的“黃埔軍官學校東江陣亡烈士紀念碑”碑座后,為曾任廣州黃埔軍校管理部主任、教育長,東江警備司令的林振雄所題。根據該紀念碑修建時間,應為林振雄于民國十九年(1930)所書,后刻石入碑座,是見證黃埔軍官學校同仁參與二次東征的重要歷史文物,現藏惠州市博物館。

時間回到90多年前的民國十四年(1925),一場硝煙彌漫的戰爭正在惠州今天的拱北橋、朝京門一帶打響。第一次國共合作時期,為肅清在東江地區的陳炯明反動勢力,以統一廣東繼而北伐統一中國,廣東革命政府組織了二次東征。其中第二次東征以黃埔軍官學校蔣中正(介石)校長為總指揮,周恩來為總政治部主任,組織了三萬余人的兵力主攻惠州城,以黃埔軍校師生為骨干的東征軍紀律嚴明,浴血奮戰,于10月14日一舉攻克了號稱“南中國第一天險”的惠州古城。東征軍進城后,于10月16日下午在惠州第一公園(今中山公園)召開了追悼攻惠陣亡烈士大會,會議由何應欽縱隊長主持,總政治部主任周恩來發表講話說:“……總理遺囑里,包含了廣東的統一問題,打倒軍閥統一中國問題,打倒帝國主義,使中國獨立平等。凡我同志,應繼續努力,才是三民主義的信徒,才是救國救民的革命軍人。”隨后總指揮蔣中正、蘇聯顧問也分別發表了演說。 民國十九年(1930),為緬懷東征軍先烈,在東征軍主攻方向--惠州北門城前方、西湖五眼橋側建立紀念碑。碑高約5米,碑身用長條花崗巖石,正面刻:"黃埔軍官學校東江陣亡烈士紀念碑",碑座正面、后面各嵌入云石一塊,上刻"精神不朽 蔣中正題"(正面)和"氣壯西湖 林振雄題"(后面)。碑座左、右兩側用青石刻:"國民革命軍黃埔軍官學校東江陣亡烈士題名碑",碑座周圍用炮彈殼和鐵鏈相聯,前后通道供人參觀瞻仰。后該紀念碑被毀,八十年代重建,所幸“氣壯西湖”石碑保存完好,見證了惠州二次東征的革命歷史,是一件非常珍貴的實物資料。 文作者:鐘雪平 圖片:王谞提供

|