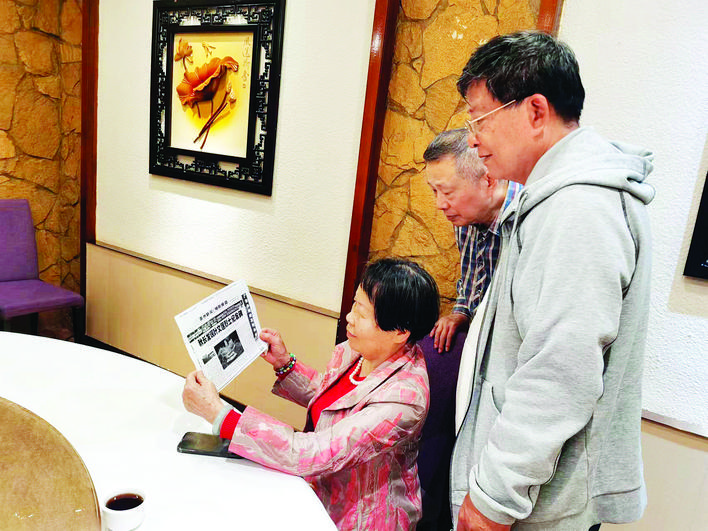

葉文匡養女葉蓮香及外孫李建中、李建新一直珍藏著報道葉文匡烈士事跡的《惠州日報》。

近日,在惠陽區委黨史辦的帶領下,記者在廣州采訪了惠陽第一個黨支部中共秋溪支部書記葉文匡烈士的后人——養女葉蓮香以及兩位外孫李建新、李建中。回顧先輩故事,講述自身經歷。他們表示,作為革命后代,要傳承紅色基因,打造優良家風,大家兢兢業業、腳踏實地,為祖國發光發熱。

葉文匡短暫一生獻給革命

葉文匡(1900-1928),乳名葉桂云,惠陽縣秋溪鄉鷓鴣嶺沙梨園人(惠陽區秋長街道嶺湖村人),是葉顯庭(沙坑葉氏開基祖葉特茂之四子)的八世孫。他在日本留學時結識彭湃,受其影響,1922年回國后加入中國共產黨,在廣州開展工人運動,走上革命道路。1924年,中共廣東區委派葉文匡回到家鄉惠陽秋溪鄉,領導當地農民運動,發展黨組織。

葉文匡利用挺秀書院地理位置偏僻和師生愛國的有利條件,積極發動人員加入共產黨,并成立了黨小組。

1925年4月,中共秋溪支部成立,葉文匡任書記。這是中共在惠州建立的第一個黨支部,也是東江地區建立的第一個鄉村黨支部。

同年,周恩來、葉劍英帶領的東征軍到達淡水之前,葉文匡受黨的指派,秘密潛入淡水偵察敵情,為東征軍順利攻取淡水提供情報。1927年,蔣介石發動“四一二”反革命政變后,淡水國民黨反動派及軍隊到處搜捕和殺害共產黨員,葉文匡成為淡水國民黨的頭號通緝人物。面對白色恐怖,他謝絕了親友勸他到南洋親戚家避難的建議,繼續留在秋長堅持黨的地下活動。

1928年1月,葉文匡率領農民赤衛隊攻打鎮隆大山下反動地主時,身負重傷,不久就犧牲了,年僅28歲。

烈士精神激勵子女投身革命

“受傷后,由于仍在被通緝,他無法接受有效醫治,只能靠家人采些草藥敷傷口,很快就與世長辭。”葉文匡的養女葉蓮香說,父親的故事,自己是從媽媽和哥哥(葉挺秀)、姐姐(葉蓮友)那里聽來的。

葉蓮香是1942年出生在馬來西亞的華人。戰亂年代,葉文匡犧牲后不久,葉文匡妻子李娥到馬來西亞投靠娘家并謀生活。因思念留在家鄉的一雙兒女(葉蓮友、葉挺秀),便收養了這個小女孩。

葉蓮香回憶說,媽媽除了每月往家里寄錢,也給抵抗日寇的馬來西亞共產黨捐錢。1949年1月,媽媽帶著葉蓮香輾轉回到中國。

此時,姐姐葉蓮友已繼承父親遺愿參加革命,加入東江縱隊。“姐姐生前曾對我講起父親的故事。她說,父親受傷時,她還不到7歲,姐姐去看他、問他痛不痛,父親叫姐姐不要告訴別人,國民黨軍隊來搜,也不要在家,到別的地方玩。父親死后不敢給人知道,請了幾個人幫助偷偷地埋葬了。”葉蓮香至今仍被姐姐這番話深深觸動,她感慨革命年代的先輩太偉大了。

1973年,葉蓮友從父親戰友處聽聞這樣的評價:“你父親是個能力很強,保守黨的秘密,積極負責,做事果斷、勇敢、堅強的好領導。”

葉蓮香說,父親的革命精神成為了后輩們前進的動力,姐姐參加革命,哥哥考到廣州念書后參加工作,自己也考入師專從事人民教師工作。

后輩銘記先輩精神在工作中發光發熱

“舅舅的名字叫葉挺秀,而挺秀書院正是外公葉文匡建立惠陽第一個黨支部的地方。舅舅的名字也許是外公對子女繼承革命精神的期待吧。”葉文匡的外孫李建新說。

李建新介紹,母親葉蓮友跟父親是在革命中相識相戀走到一起的,兩人都經歷過槍林彈雨,為新中國建設奮不顧身。他說,雖然“文革”時期父親因反對林彪、“四人幫”兩個反革命集團而受迫害,但后來平反時,父親特意喊來5個子女并告誡大家:一定要相信中國共產黨,堅定走社會主義道路。

李建新說,外公信仰堅定,臨終前依然相信革命終將勝利;父親遭受冤屈,子女都為他打抱不平,他依然堅定信仰跟黨走。1984年,面臨百萬大裁軍,在組織挽留的前提下,父親仍不計個人得失選擇退休離開領導崗位,給年輕人留下機會。

從小在部隊出生、長大的五兄妹,是外婆帶大的,聽著外公的革命故事長大,又看到父親的坦蕩和母親的兢兢業業,打心底佩服。

李建新還介紹,1979年對越自衛反擊戰前,三弟李建華在東北當兵,當祖國需要時,三弟積極報名參戰去了廣西前線,父母也堅決支持他上戰場。之后,三弟榮立了三等功。

如今,葉文匡的后人開枝散葉,遍布國內外各地,他們也祝福家鄉惠陽不斷進步,越來越好。

記者李芳娟 通訊員黎一星